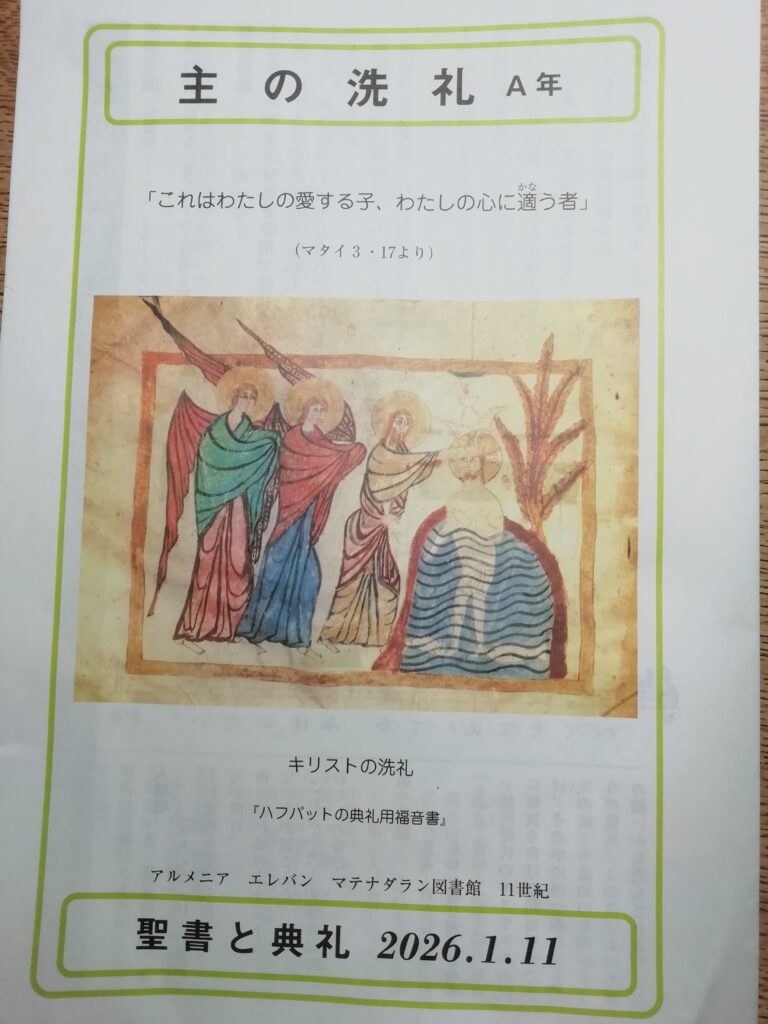

◆第一朗読 イザヤの預言 イザヤ42.1-4,6-7

◆第二朗読 使徒たちの宣教 使徒言行録10.34-38

◆第三朗読 マタイによる福音 マタイ3.13-17

◆ギャリー神父様の説教

今日の福音では、洗礼者ヨハネがイエスに洗礼を授ける場面が描かれているが、少し疑問におもう人もいるかもしれない。なぜなら、洗礼者ヨハネは人々の罪を悔い改めさせるために洗礼をしていたので、罪がないイエスに対してまで悔い改めのための洗礼が必要なのかと不思議に思う人がいるかもしれない。実際、洗礼者ヨハネは、「わたしこそ、あなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたがわたしのところへ来られたのですか。」と言って、イエスが洗礼を受けられることを思いとどまらせようとしている。ところが、イエスは、「今は、止めないでほしい。正しいと思うことをすべて行うのは、我々にふさわしいことです。」とおっしゃり、洗礼者ヨハネから洗礼を受けようとされた。

洗礼者ヨハネはイエスにそういわれたので、結局言われる通りにイエスに洗礼を授けた。この洗礼者ヨハネの態度は、人間が自分の正しいと思うことを押し通すのではなく、神様の言われることを一番に優先させたということを表している。つまり、人間が思う正しさや考えかたを手放して、正しさや倫理観、考え方といった人間の物差しからいったん離れて、神様が言われることに従ったということ。人間がそのような反応をしたときにどんなことがわかるでしょうか。神様が言われる正しさというものが少しづつみえてくる。

人間が思う正しさとは・・・

人間の立場や規則を基準として考えられるものである。

一方で神様が言われる正しさとは・・・

人間との連帯、つながり、愛である。

イエスは、「正しいことをすべて行うのは、我々にふさわしいことです。」と言われた。イエスの言われる正しさの正体とは何か。それはつまり、愛の関係ではないでしょうか。イエスは人と同じ立場に立つことで、神であるのに人とされた。そのこと自体が神の計画である。そして人となられたイエスは人間との連帯でもって愛の関係を示された。

イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けると、天から「これはわたしの愛する子、わたしの心に適う者」という声が聞こえている。この声は私たちカトリック信者一人ひとりにも向けられている言葉です。イエスの言葉に倣うとき、私たちにもこの声が同じように語られていることになる。洗礼を受けて、イエスの生き方を受け継ぐことを選んだ私たちもまた自分自身の狭い枠を守るのではなく、その枠を少しでも広げてできる限り神様に連帯するように求められています。

◆感想

主の洗礼の場面はこれまであまり深く掘り下げて考えることがなかったです。今日お説教を聞いてはじめて考えました。私が思うポイントは2個ありました。一つ目は、神でありながら人とされたイエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けることにあらわされた神様からの深い愛。神はどこまでもへりくだりながら人間への愛を示しておられると思いました。

二つ目は、洗礼者ヨハネがイエスに洗礼を授けるなどもったいないと常識的な考えを持ちながら、それにもかからず神の言われる通りに行動することで神の計画が実現したということ。人間のものさしからはなれて、自分の価値観や枠を取り払いながら神の招きにこたえることが私たちに求められているということ。その招きは愛の招きであり、連帯であり、人間が豊かに生きていくためのヒントが与えられていると思いました。

◆トピックス

今年度カトリック姫路教会の典礼委員の取り組みとして、聖歌の練習が始まりました。ミサ開始前に10分程度聖歌の練習をしました。今日は、林裕美子先生(ソプラノ歌手)に閉祭の歌に指定されていた「ゆけ 地の果てまで」をご指導していただきました。ほんの数回先生の指導に従ってその通りにしただけで、驚くほど私たちの歌声がきれいでのびやかになりました。そして、閉祭で歌う時には気持ちよく歌うことができ解放感がありました。先生に言われたとおりにするだけで普段の自分を超える何かが出てくるとは不思議です。この場合、音痴だからとか、恥ずかしいからとかつまらないことに気を取られて遠慮してしまうことが常ですが、それにもかかわらずやってみることが大事です。なんだか今日のお説教のポイントと重なるところがあるとおもいました。歌の練習は今後も定期的に開催されます。